O conciliarismo foi um movimento teológico e eclesiológico de grande relevância na Igreja Católica Romana, especialmente entre os séculos XIV e XVI.

Ele defendia que a autoridade suprema na Igreja residia em um concílio ecumênico, composto por bispos e outros representantes do corpo eclesial, em vez de repousar exclusivamente na figura do Papa.

Esse princípio emergiu como resposta às crises institucionais e espirituais da Igreja medieval, particularmente durante o Grande Cisma do Ocidente (1378-1417), e foi sustentado por uma combinação de argumentos teológicos, jurídicos e históricos que buscavam reformar a governança eclesial e restaurar a unidade da Igreja.

Neste artigo apresentamos um pouco da história deste movimento, assim como suas características teológicas.

Ouça nosso podcast sobre este termo teológico.

História do conciliarismo

O conciliarismo ganhou força durante o Grande Cisma do Ocidente, um período de crise profunda na Igreja Católica, entre 1378 e 1417, quando múltiplos indivíduos reivindicavam simultaneamente o título de Papa.

Após a eleição do papa Urbano VI em 1378, um grupo de cardeais, insatisfeito com seu governo, elegeu Clemente VII, iniciando uma divisão que fragmentou a cristandade ocidental.

A coexistência de papas rivais, cada um apoiado por diferentes reinos europeus, gerou confusão, escândalo e uma necessidade urgente de restaurar a unidade e a legitimidade da Igreja.

Esse contexto de crise estimulou teólogos e juristas a buscar soluções que transcendessem as reivindicações individuais dos papas.

O conciliarismo surgiu como uma proposta para resolver o cisma, argumentando que um concílio ecumênico, representando a Igreja universal, tinha autoridade para depor papas ilegítimos, eleger um novo pontífice e implementar reformas estruturais.

Essa ideia ia contra a visão predominante de uma monarquia papal absoluta, que se consolidava desde o século XI com a Reforma Gregoriana.

Fundamentos do conciliarismo

Os fundamentos do conciliarismo foram articulados por teólogos e canonistas como Marsílio de Pádua, Guilherme de Ockham, Jean Gerson, Pierre d’Ailly e Francisco Zabarella.

Esses pensadores basearam suas ideias em uma leitura da história da Igreja primitiva, do direito canônico e da filosofia política medieval.

Marsílio de Pádua e Guilherme de Ockham

No século XIV, Marsílio de Pádua, em sua obra Defensor Pacis (1324), argumentou que a autoridade na Igreja derivava da comunidade dos fiéis, representada por um concílio geral.

Ele defendia que o Papa era um administrador da Igreja, sujeito à vontade coletiva dos cristãos, uma visão que desafiava a supremacia papal. [1]

Guilherme de Ockham, por sua vez, questionou a plenitude do poder papal (plenitudo potestatis), sugerindo que o Papa poderia errar e, portanto, deveria estar sujeito à correção por um concílio. [2]

Jean Gerson, Pierre d’Ailly e Francisco Zabarella

Durante o Grande Cisma, teólogos como Jean Gerson e Pierre d’Ailly, ambos da Universidade de Paris, e o jurista Francisco Zabarella, desenvolveram argumentos mais sistemáticos para o conciliarismo. Gerson, em particular, enfatizava a colegialidade e a ideia de que o Papa era um minister (servidor) da Igreja, não seu soberano absoluto. [3]

Ele baseava seus argumentos em textos do direito canônico, como o Decretum de Graciano, e em exemplos da Igreja primitiva, onde concílios desempenhavam papéis centrais na resolução de disputas doutrinárias. [3]

Zabarella, em seu tratado Tractatus de Schismate, argumentava que, em tempos de crise, o concílio ecumênico era a única instância capaz de restaurar a unidade, uma vez que representava o corpus mysticum da Igreja.

Os concílios e a prática do conciliarismo

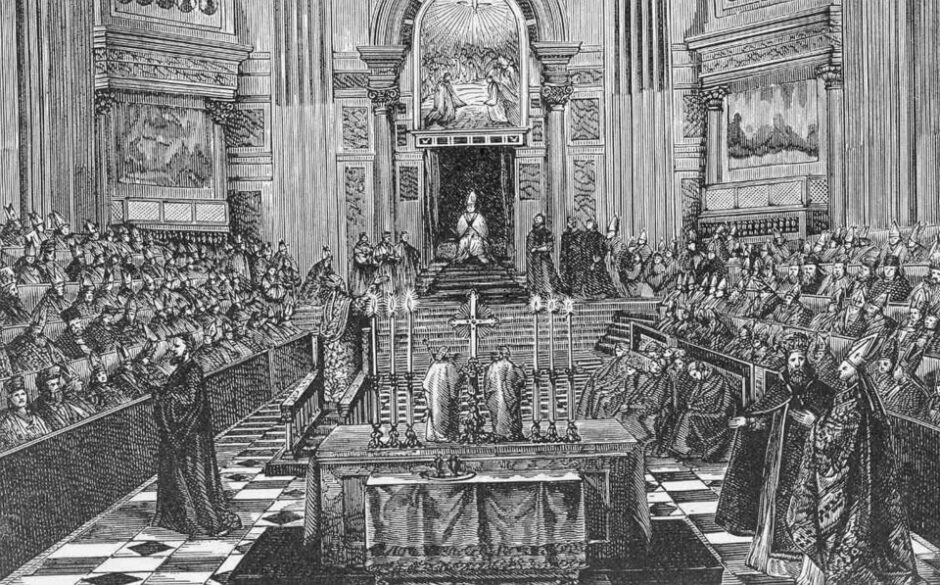

O Conciliarismo foi posto em prática em uma série de concílios que marcaram o período do Grande Cisma e suas consequências. Esses concílios ilustram tanto os sucessos quanto os desafios do movimento.

Concílio de Pisa

O Concílio de Pisa foi uma primeira tentativa de aplicar os princípios conciliaristas para resolver o Grande Cisma. Convocado por cardeais dissidentes, o concílio tentou depor os dois papas rivais (Gregório XII e Bento XIII) e eleger um novo pontífice, Alexandre V.

Contudo, a recusa dos papas rivais em abdicar resultou na adição de um terceiro pretendente ao papado, agravando a crise. O fracasso de Pisa demonstrou a necessidade de maior legitimidade e consenso para as decisões conciliares. [4]

Concílio de Constança

O Concílio de Constança representou o ápice do conciliarismo. Convocado pelo imperador Sigismundo e pelo Papa João XXIII, o concílio conseguiu depor os três papas rivais (João XXIII, Gregório XII e Bento XIII) e eleger Martinho V em 1417, restaurando a unidade da Igreja.

Dois decretos fundamentais marcaram o concílio:

- Haec Sancta de 1415;

- Frequens de 1417.

Haec Sancta

Este decreto afirmava a superioridade do concílio ecumênico sobre o Papa em questões de fé, resolução do cisma e reforma da Igreja “em sua cabeça e em seus membros”. Ele declarava que todos, incluindo o Papa, estavam sujeitos à autoridade do concílio. [6]

Frequens

Este decreto determinava a convocação regular de concílios ecumênicos, a cada cinco ou dez anos, para assegurar a continuidade das reformas e a boa governança da Igreja. [6]

O sucesso de Constança consolidou temporariamente a autoridade conciliar, mas também expôs tensões com a monarquia papal, que buscava reafirmar seu primado.

Concílio de Basileia-Ferrara-Florença

O Concílio de Basileia, iniciado em 1431, buscou dar continuidade à agenda reformista de Constança. Inicialmente, reafirmou a autoridade conciliar e abordou questões como a reforma da Igreja e negociações com os hussitas.

No entanto, conflitos com o Papa Eugênio IV, que tentou dissolver o concílio e transferi-lo para Ferrara (e posteriormente Florença) para focar na união com as Igrejas Orientais, levaram a uma divisão. [5]

Uma facção radical em Basileia depôs Eugênio IV e elegeu um antipapa, Félix V, o que desacreditou o movimento conciliarista aos olhos de muitos. [5]

A transferência do concílio para Ferrara e Florença, e o sucesso parcial na união com a Igreja Ortodoxa, reforçaram a autoridade papal em detrimento do movimento.

Fim do conciliarismo

Após Constança, papas subsequentes trabalharam para limitar a influência do conciliarismo. Em 1460, o Papa Pio II emitiu a bula Execrabilis, que condenava os apelos a concílios futuros como uma tentativa de escapar da jurisdição papal, declarando-os heréticos. [4]

Essa bula marcou uma reafirmação da monarquia papal, que foi consolidada dogmaticamente no Concílio Vaticano I (1869-1870), com a definição da infalibilidade papal e da primazia jurisdicional do Papa sobre toda a Igreja. [4]

Apesar de seu declínio como teoria dominante, o conciliarismo deixou um legado. Suas ideias influenciaram movimentos como o galicanismo na França, que defendia a autonomia das igrejas nacionais, e o episcopalismo, que enfatizava o papel dos bispos na governança eclesial.

Além disso, o conciliarismo antecipou debates modernos sobre a colegialidade episcopal, um tema revisitado no Concílio Vaticano II.

Movimentos influenciados pelo conciliarismo

Os ideais do conciliarismo, que buscavam limitar o poder do papa e da Igreja Católica, influenciou diversos movimentos similares que surgiram nos séculos seguintes.

O febronianismo, jansenismo, josefismo e jalicanismo, são exemplos de movimentos que foram influenciados pelas críticas ao absolutismo papal e a defesa de maior autonomia eclesiástica, defendidos pelo conciliarismo.

Febronianismo

O febronianismo, desenvolvido no século XVIII por Johann Nikolaus von Hontheim, sob o pseudônimo Febronius, foi diretamente inspirado pelo conciliarismo.

Febronius propôs que a autoridade da Igreja residia nos bispos e no povo cristão, com o papa exercendo apenas um primado honorífico.

Baseados nos decretos conciliares de Constança (1414-1418) e Basileia (1431-1449), Febronius defendia que os concílios gerais tinham poder para reformar a Igreja e limitar a jurisdição papal, influenciando movimentos reformistas na Alemanha.

Jansenismo

O jansenismo, embora mais centrado em questões teológicas, como a graça e a predestinação, também absorveu elementos conciliaristas. Originado na França e nos Países Baixos no século XVII, o movimento, inspirado por Cornélius Jansen, questionava a centralização romana e defendia maior autonomia para as igrejas locais.

Os jansenistas frequentemente recorriam a ideias conciliaristas para justificar sua resistência às bulas papais, como a Unigenitus (1713), que condenava suas doutrinas. A ênfase na colegialidade episcopal ecoava os ideais conciliaristas de uma Igreja menos hierárquica.

Josefismo

O josefismo, implementado no Império Austríaco sob José II no final do século XVIII, também refletiu traços do conciliarismo. José II buscou subordinar a Igreja ao Estado, promovendo reformas que limitavam a influência papal e fortaleciam o controle estatal sobre nomeações episcopais e administração eclesiástica.

Essa visão de autonomia nacional frente a Roma foi influenciada pelas ideias conciliaristas de soberania compartilhada, adaptadas ao contexto do absolutismo ilustrado.

Galicanismo

O galicanismo, predominante na França, foi talvez o movimento que mais diretamente herdou o espírito conciliarista. Desde o século XVII, com a Declaração do Clero Galicano (1682), os galicanos defendiam que o rei e os bispos franceses tinham autoridade significativa sobre a Igreja local, restringindo a interferência papal.

Inspirados pelos concílios medievais, eles viam o papa como um líder espiritual, mas não absoluto, reforçando a ideia de que a Igreja deveria ser governada por decisões coletivas.

Legado: O Concílio Vaticano II

Embora o conciliarismo tenha sido marginalizado pela reafirmação da primazia papal, suas ideias sobre a participação coletiva na governança da Igreja não desapareceram.

O Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, revisitou a dinâmica entre a autoridade papal e o papel dos bispos.

A constituição dogmática Lumen Gentium (1964) enfatizou a colegialidade episcopal, afirmando que o colégio dos bispos, em união com o Papa, exerce autoridade plena na Igreja.

Contudo, essa colegialidade foi cuidadosamente definida dentro de um quadro que reafirma a primazia do Pontífice Romano como sucessor de Pedro e cabeça do colégio episcopal. [7]

Etimologia e significado de conciliarismo

A palavra conciliarismo vem do latim concilium, que significa “assembleia” ou “concílio”, com o sufixo -ismo, indicando uma doutrina ou movimento. Dessa forma, conciliarismo se refere a uma doutrina ou prática centrada na autoridade dos concílios eclesiásticos.

Aprenda mais

[Vídeo] Teológico | Bíblia & Teologia

[Vídeo] O que foi o Conciliarismo? Profº Felipe Araujo – História da Igreja.

Perguntas comuns

Nesta seção apresentamos as principais perguntas, com suas respectivas respostas, acerca deste termo.

Qual é o significado de conciliarismo?

O conciliarismo foi um movimento da Igreja Católica dos séculos XIV-XVI, que defendia a supremacia da autoridade de um concílio ecumênico sobre o papa, surgindo em resposta ao Cisma do Ocidente, com papas rivais em Roma e Avinhão.

Fontes

[1] Marsílio de Pádua. (2005). Defensor Pacis. Trad. W. Brett. Cambridge: Cambridge University Press.

[2] Ockham, W. (1995). A Short Discourse on Tyrannical Government. Trad. J. Kilcullen. Cambridge: Cambridge University Press.

[3] Oakley, F. (2003). The Conciliarist Tradition: Constitutionalism in the Catholic Church, 1300-1870. Oxford: Oxford University Press.

Demais fontes

[4] Crowder, C. M. D. (1977). Unity, Heresy and Reform, 1378-1460: The Conciliar Response to the Great Schism. London: Edward Arnold.

[5] Stieber, J. W. (1978). Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and Ecclesiastical Authorities in the Empire. Leiden: Brill.

[6] Tanner, N. P. (Ed.). (1990). Decrees of the Ecumenical Councils. Washington, DC: Georgetown University Press.

[7] Flannery, A. (Ed.). (1996). Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar Documents. Northport, NY: Costello Publishing.

- Deuses pagãos – 10 de novembro de 2025

- Ortodoxia Cristã – 7 de novembro de 2025

- Sinagoga – 4 de novembro de 2025