A compreensão teológica da alma é central para a doutrina cristã, abordando a natureza do ser humano, sua relação com Deus e seu destino eterno.

Seu conceito, embora pareça simples, possui uma rica e complexa tapeçaria de significados nas Escrituras, evoluindo do contexto hebraico do Antigo Testamento para a linguagem grega do Novo Testamento. Esta jornada conceitual revela a profundidade do que significa ser uma pessoa criada à imagem de Deus.

Neste artigo exploramos as definições bíblicas, os debates teológicos e sua importância na fé cristã.

Ouça nosso podcast sobre este termo teológico.

A alma no Antigo Testamento

No Antigo Testamento, a principal palavra hebraica para alma é nephesh (נֶפֶשׁ). Originalmente, este termo não se referia a uma entidade imaterial separada do corpo, como na filosofia grega. Em vez disso, nephesh possuía um significado muito mais concreto e holístico, descrevendo a pessoa como um todo unificado.

Nephesh como “Ser Vivente”

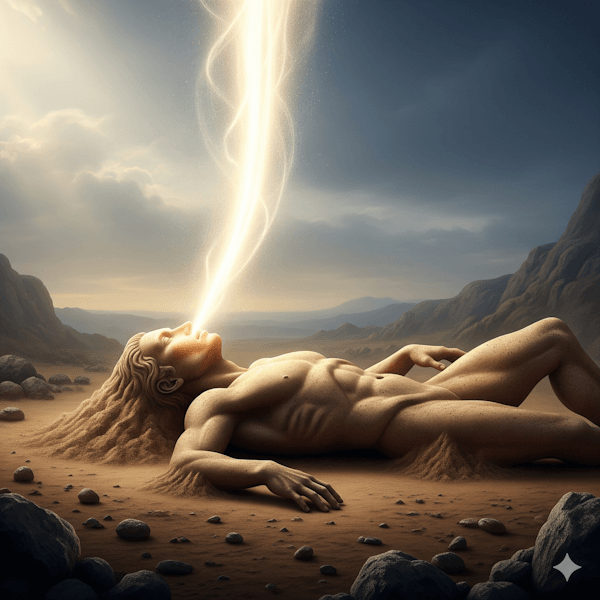

A primeira e mais fundamental aparição do termo está em Gênesis 2:7: “E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente (nephesh chayyah)”.

Neste contexto, o homem não recebeu uma alma, mas tornou-se uma alma vivente. A alma, aqui, representa a totalidade da pessoa animada pelo fôlego de Deus.

Este mesmo termo é aplicado aos animais em Gênesis 1:24, indicando que eles também são “almas viventes” no sentido de seres que respiram e vivem [1].

Portanto, no pensamento hebraico, a alma não é uma parte do ser humano, mas a própria pessoa em sua totalidade viva.

Nephesh como “Vida” ou “Desejo”

Com o tempo, nephesh também passou a designar a vida em si, o princípio vital. Em muitos textos, traduzir nephesh como “vida” faz mais sentido. Por exemplo, em 1 Reis 19:4, Elias pede a Deus que lhe tire a “vida” (nephesh). A expressão “salvar a própria alma” frequentemente significa “salvar a própria vida”.

Além disso, nephesh começou a ser associada ao ser interior, aos desejos, apetites e emoções. O Salmo 42:1-2 ilustra isso: “Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma (nephesh) por ti, ó Deus! A minha alma (nephesh) tem sede de Deus, do Deus vivo”.

Aqui, ela representa o centro do desejo e da sede espiritual do salmista. Ela é a sede das emoções, como tristeza (Jó 30:25) e amor (Cânticos 1:7).

A alma no Novo Testamento

O Novo Testamento foi escrito em grego, e o termo correspondente a nephesh é psychē (ψυχή). Embora os autores do Novo Testamento fossem influenciados pelo pensamento hebraico, o uso de psychē também carregava nuances do mundo helenístico, o que gerou um desenvolvimento na compreensão da alma.

Psychē

Assim como nephesh, psychē pode se referir à vida em si mesma. Em Mateus 6:25, Jesus adverte: “Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida (psychē), pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber”.

No entanto, o termo ganha uma dimensão mais profunda, representando o eu interior, a pessoa real que transcende a existência física.

A passagem mais conhecida sobre o valor da alma está em Mateus 16:26: “Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma (psychē)? Ou que dará o homem em troca da sua alma (psychē)?”.

Aqui, ela é apresentada como o bem mais precioso de uma pessoa, com valor eterno, que pode ser “perdido” ou “salvo” (Tg 1:21). Ela é a sede da identidade pessoal que persiste após a morte física e que enfrentará o juízo de Deus.

Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.

Tiago 1:21 (NVI)

A relação entre alma (Psychē) e espírito (Pneuma)

O Novo Testamento introduz uma distinção, por vezes sutil, entre alma (psychē) e espírito (pneuma, πνεῦμα). O espírito é frequentemente associado à dimensão do ser humano que se conecta com Deus. É a faculdade pela qual o homem adora e se comunica com o Senhor (Jo 4:24).

Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade”.

João 4:24 (NVI)

Hebreus 4:12 sugere uma distinção clara entre os dois: “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas…”. Isso indica que, embora intimamente ligados, eles não são idênticos.

Essa essência do ser pode ser vista como a sede da personalidade, do intelecto, da vontade e das emoções (a consciência de si), enquanto o espírito é a sede da consciência de Deus [2].

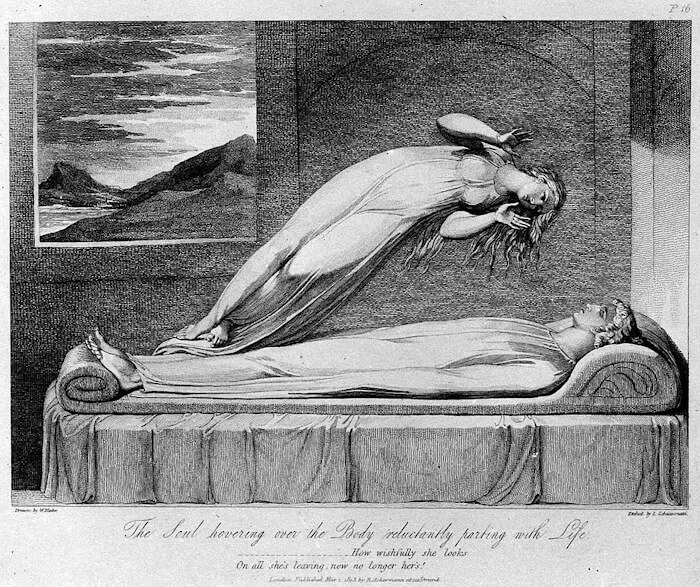

O valor e o destino da alma

Independentemente da visão sobre a composição humana, a bíblia é clara sobre o imenso valor da alma. Ela foi criada por Deus, e seu destino eterno é a preocupação central da mensagem do evangelho.

O mandamento de amar a Deus “de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças” (Dt 6:5; Mt 22:37) demonstra que a ela é o centro do nosso ser, sua essência, de onde emanam o amor, a devoção e a lealdade a Deus.

O Novo Testamento ensina que essa essência é imortal, não por natureza própria, mas como um dom de Deus. Após a morte física, o corpo perece, mas a espírito do crente vai para a presença do Senhor (2Co 5:8; Fp 1:23).

No fim dos tempos, na ressurreição, corpo e alma serão reunidos em um estado glorificado para a eternidade com Deus [1].

A composição humana: Dicotomia ou Tricotomia

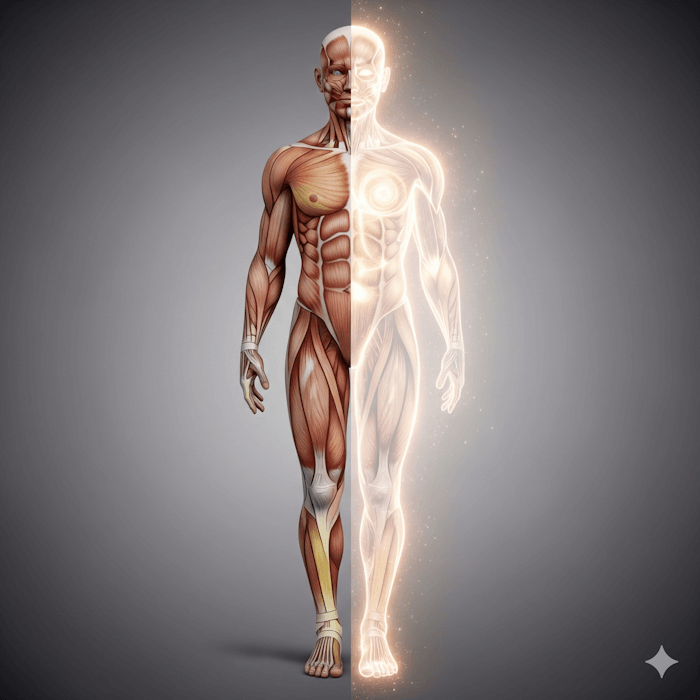

A relação entre corpo, alma e espírito levou a dois principais pontos de vista na teologia cristã sobre a constituição do ser humano.

Visão Dicotômica

A dicotomia sustenta que o ser humano é composto de duas partes: uma material (o corpo) e uma imaterial (a alma ou espírito).

Nesta visão, os termos “alma” e “espírito” são frequentemente usados de forma intercambiável para descrever a totalidade da natureza imaterial do homem.

Defensores desta perspectiva apontam para passagens como Mateus 10:28, onde Jesus fala do material e do imaterial como as duas partes que constituem a pessoa.

Da mesma forma, Eclesiastes 12:7 descreve o corpo retornando ao pó e o espírito retornando a Deus. Esta tem sido a visão predominante na história da teologia reformada [3].

pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu.

Eclesiastes 12:7 (NVI)

Visão Tricotômica

A tricotomia argumenta que o homem é composto de três partes distintas: corpo, alma e espírito. A principal base bíblica para esta visão é 1 Tessalonicenses 5:23:

“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”.

Os tricotomistas entendem que esta passagem apresenta as três facetas da natureza humana. Conforme mencionado, a alma é vista como o centro da personalidade e da vida psicológica, e o espírito como a faculdade espiritual que permite a comunhão com Deus.

Compreensões da alma em outras religiões

A compreensão sobre a existência da alma não é algo exclusivo do cristianismo, muitas religiões possuem ideias semelhantes e/ou próprios sobre sua existência e importância.

Alma no Budismo

A doutrina budista sobre a alma é única e se define pelo conceito de Anatman (não-eu). O Budismo rejeita a ideia de que ela seja eterna, imutável e independente. Eles a veem como uma ilusão que causa apego e sofrimento.

Doutrina do Não-Eu (Anatman)

O Budismo ensina que o que percebemos como nosso “eu” é, na verdade, uma combinação temporária de cinco agregados (skandhas): forma, sensação, percepção, formações mentais e consciência.

Todos esses componentes estão em um estado de fluxo constante, surgindo e desaparecendo, e nenhum deles, isoladamente ou em conjunto, constitui uma essência do ser permanente [4].

Esta doutrina foi uma “via do meio” entre as crenças da época: o eternalismo, que afirmava que a Anatman era eterna, e o aniquilacionismo, que dizia que a alma era completamente destruída na morte.

O Buda considerava ambas as visões como originadas do desejo por um eu [5].

Consciência e renascimento

Se não há Anatman, o que conecta uma vida à outra no ciclo de renascimentos (saṃsāra)? A resposta budista é o fluxo de consciência e as impressões cármicas. É a continuidade do desejo por um eu que impulsiona o renascimento [6].

A famosa analogia do texto As Perguntas de Milinda compara uma pessoa a uma carruagem: assim como “carruagem” é um nome convencional para um conjunto de partes (rodas, eixo, etc.), “pessoa” é um nome para um conjunto de agregados.

Não há uma “essência de carruagem” ou uma “alma de pessoa” independente de suas partes constituintes [7].

Alma no Hinduísmo

Em nítido contraste com o Budismo, o conceito de uma alma eterna é central para a maioria das escolas do Hinduísmo.

Ātman: O eu interior eterno

O Hinduísmo defende a existência do Ātman, o verdadeiro eu, a essência imutável que reside em cada ser vivo. O Ātman é considerado o primeiro princípio, uma centelha divina que transcende o corpo, a mente e o ego [8].

O objetivo principal da vida espiritual, especialmente na escola Vedanta, é alcançar a libertação (moksha) através do autoconhecimento (ātma jñāna).

Este conhecimento consiste na realização de que o eu individual, o Ātman, não está separado, mas é idêntico à realidade última e universal, o Brahman.

A famosa máxima dos Upanishads, “Tat Tvam Asi” (“Tu és Aquilo”), resume essa ideia de unidade entre a Jīva individual e o espírito cósmico [9].

Jīva: A alma individual

O termo Jīva refere-se ao ser vivo individual, a entidade imbuída de força vital que passa pelo ciclo de reencarnações. Em algumas tradições hindus, Jīva e Ātman são usados como sinônimos. Em outras, faz-se uma distinção: Jīva possui sua personalidade e carma, enquanto Ātman é o Eu universal e imutável que está presente dentro da Jīva.

Essa estrutura permite a existência de um eu pessoal que experimenta o mundo, ao mesmo tempo que abriga uma essência eterna e divina que o conecta a toda a existência.

Alma no Islamismo

O Islamismo apresenta um modelo complexo da alma, utilizando duas palavras principais que descrevem diferentes aspectos do ser interior.

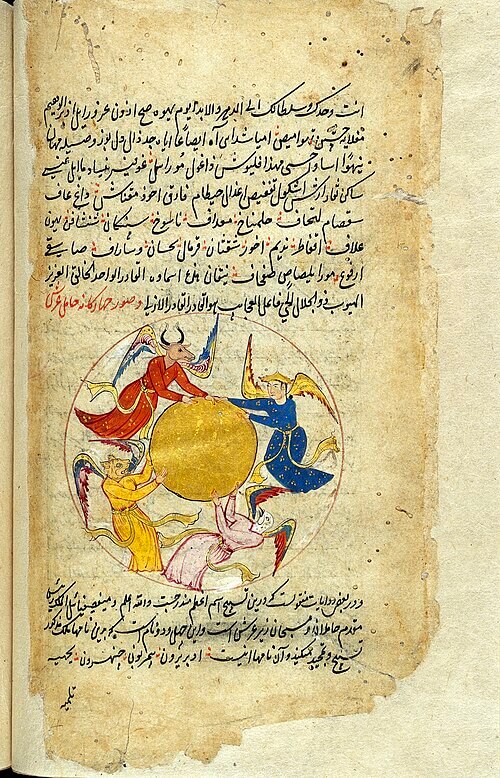

Rūḥ e Nafs: Espírito e Eu

A teologia islâmica utiliza dois termos para a alma: Rūḥ e Nafs. O Rūḥ é frequentemente traduzido como “espírito” e se refere ao sopro de vida que Deus deu a Adão, a consciência imaterial que conecta o ser humano a Deus.

Já o Nafs é mais próximo do conceito de “eu” ou “psique”, designando a personalidade, o ego e os desejos de um indivíduo [10].

O Alcorão descreve o Nafs em três estados ou tipos: o Nafs que comanda para o mal (ammāra), representando os desejos básicos e a natureza inferior; o Nafs que se culpa (lawwāma), que é a consciência que luta entre o bem e o mal; e o Nafs tranquilo (muṭmaʾinna), que está em paz e submisso a Deus.

O objetivo da vida espiritual muçulmana é disciplinar e purificar o Nafs para que ele alcance este estado de tranquilidade [11].

Perspectivas filosóficas e teológicas

Filósofos e teólogos muçulmanos, como Al-Ghazali, desenvolveram ainda mais essas ideias. Eles definiram o ser humano como uma substância espiritual (rūḥ) que usa um “veículo” chamado nafs (psique). O coração (qalb) é visto como o centro dessa batalha interior.

Acredita-se que as inclinações do ser humano são influenciadas por agentes sobrenaturais: os anjos inspiram o bem através do intelecto, enquanto os demônios sussurram tentações para ceder aos desejos do Nafs.

O propósito da vida é, portanto, uma jornada de purificação, na qual o ser, com livre-arbítrio, escolhe ascender em direção a Deus ou descer em direção ao materialismo [12].

Alma no Ismailismo

A cosmologia ismaelita, um ramo do Islamismo xiita, é profundamente influenciada pelo Neoplatonismo e Gnosticismo. A alma é vista como uma substância imaterial e pura que pertence ao domínio espiritual, mas que se encontra temporariamente aprisionada no corpo e no mundo material [13].

Ascensão espiritual e o destino da alma

Nos ensinamentos de filósofos ismaelitas como Abu Ya’qub al-Sijistani, a salvação da alma (soteriologia) consiste em um processo de ascensão espiritual. A pessoa deve rejeitar os prazeres sensuais e finitos do corpo em favor da gratificação intelectual e espiritual, buscando o conhecimento das verdades universais.

As pessoas que permanecem apegadas ao mundo material e aos prazeres do corpo estão condenadas a renascer em formas progressivamente inferiores, primeiro como humanos de status menor, depois como animais ou plantas, perdendo cada vez mais a capacidade de buscar a virtude [14].

Neste contexto, o paraíso não é um lugar físico, mas a união da alma com o conhecimento espiritual, enquanto o inferno é a permanência no mundo terreno, distraído pelas forças que nos prendem à matéria [15].

Alma no Jainismo (Jīva)

No Jainismo, a crença na alma é o fundamento de toda a sua filosofia. Diferente de muitas outras tradições, o Jainismo afirma que todo e qualquer ser vivo, desde um ser humano até uma bactéria ou planta, possui uma essência eterna e individual chamada Jīva.

A natureza eterna e o ciclo cármico

A Jīva é descrita como uma essência imortal, sem começo nem fim, que sobrevive à morte física. Ela é comparada com o Ajīva, que compreende tudo o que não é alma: a matéria, o tempo e o espaço [16].

No seu estado mundano (samsari), a Jīva está presa ao ciclo de renascimentos (saṃsāra), atada a um corpo físico pelas amarras do carma acumulado através de suas ações.

O objetivo final da existência é alcançar a libertação (moksha), purificando a Jīva de todo o carma para que ela possa manifestar seus atributos puros e inerentes de conhecimento, percepção e bem-aventurança infinitos. Uma alma que atinge esse estado é chamada de siddha, uma Jīva libertada [17].

Alma no Judaísmo

As crenças judaicas sobre a alma são complexas, tendo evoluído ao longo do tempo e variado entre diferentes tradições. Vários termos hebraicos são usados para descrever seus diferentes aspectos, como Nefesh (força vital, instintos), Ruach (vento, espírito, emoções) e Neshamah (respiração, intelecto).

Evolução do conceito e a visão da cabala

No pensamento judaico primitivo, não havia uma concepção clara de uma Ruach imortal separada do corpo.

A crença se concentrava na unidade psicofísica do ser. No entanto, com o desenvolvimento da crença em uma vida após a morte e no “mundo vindouro”, a ideia de uma Ruach que sobrevive à morte se tornou predominante [18].

A tradição mística judaica, a Cabala, aprofundou essa visão, propondo um modelo com cinco níveis hierárquicos: Nefesh, Ruach, Neshamah, Chayah (a vida espiritual que contempla a Deus) e Yechidah (a essência mais elevada, unida a Deus).

A Cabala também introduziu o conceito de reencarnação, gilgul, como um meio para purificar-se ao longo de várias vidas [19].

Alma no Xamanismo

As tradições xamânicas, encontradas em culturas indígenas ao redor do mundo, frequentemente se baseiam no conceito de dualismo da alma ou “almas múltiplas”.

Alma do corpo e alma livre

Esta crença sustenta que os seres humanos possuem pelo menos duas almas: uma “do corpo”, que está ligada às funções vitais e à consciência desperta, e uma “livre”, que tem a capacidade de deixar o corpo durante o sono, sonhos, estados de transe ou doença [20].

A jornada desta livre pelo mundo espiritual é um elemento central da prática xamânica, conhecida como “voo da alma” ou “experiência fora do corpo”. A saúde de uma pessoa depende da harmonia entre as suas.

A doença, em muitas dessas tradições, é frequentemente diagnosticada como “perda de alma”, um estado em que a livre se desprendeu do corpo, seja por ter se perdido ou por ter sido roubada por espíritos malignos. O papel do xamã é viajar ao mundo espiritual para encontrar e resgatar essa alma perdida, devolvendo-a ao corpo do paciente para restaurar a saúde e o equilíbrio [21].

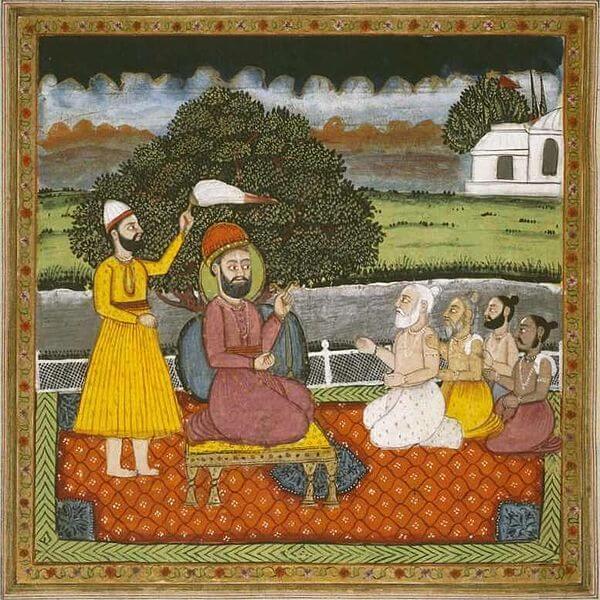

Alma no Sikhismo

No Sikhismo, a alma (Ātman) é entendida como uma consciência pura e eterna, uma parte inerente do divino (Paramatman). A jornada desta Ātman através do ciclo de renascimentos é moldada pelo carma, a lei de causa e efeito baseada nas ações do indivíduo.

Carma, Graça e o Caminho para a Libertação

A libertação (mukti) do ciclo de reencarnações é o objetivo final, mas ela não é alcançada apenas por boas ações. O principal obstáculo é o ego (haumai) e o apego aos desejos mundanos, que obscurecem a conexão da Ātman com deus.

O caminho para a libertação envolve uma vida ética de trabalho honesto e serviço comunitário (seva), mas, fundamentalmente, a prática da meditação no nome de Deus (Nam Simran) [23].

Embora o carma determine a trajetória da Ātman, os ensinamentos sikhs enfatizam que a graça divina (nadar) é soberana e pode transcender as limitações cármicas.

Em última análise, a união da Ātman com a verdade eterna (Sach Khand) depende da vontade e da graça de Deus [24] [25].

Alma no Taoísmo

O Taoísmo aborda a alma não como uma entidade única e imutável, mas como um conjunto dinâmico de energias espirituais e corporais que espelham o cosmos.

Hun e Po: As Almas Duais

A constituição do ser é tradicionalmente dividida em duas partes: o hun e o po.

O hun é etéreo, associado à consciência, à mente e ao espírito. De natureza yang (leve e ascendente), acredita-se que o hun deixa o corpo após a morte e retorna aos reinos celestiais.

O po, por outro lado, é corpóreo, ligado ao corpo físico, aos instintos e à força vital. De natureza yin (densa e terrena), o po permanece com o corpo após a morte, dissolvendo-se gradualmente de volta à terra [26]. A saúde e o bem-estar de uma pessoa dependem do equilíbrio harmonioso entre essas duas almas.

Harmonia com o Tao

O objetivo da vida no Taoísmo não é a salvação de uma alma individual, mas alcançar a harmonia com o Tao, o princípio universal que governa toda a existência. Textos clássicos como o Zhuangzi ensinam que o eu não está separado do mundo natural: “as dez mil coisas são uma só comigo” [27].

A morte não é vista como um fim, mas como uma transformação (shijie), um retorno à fonte. Como ensina o Daodejing, “Retornar às próprias raízes é conhecido como quietude. É isso que significa retornar ao próprio destino” [28]. A identidade individual se dissolve de volta no fluxo cósmico do Tao, que é a verdadeira imortalidade.

Compreensões da filosofia sobre a alma

A natureza da alma não é apenas uma questão teológica, ela tem sido um dos problemas centrais da filosofia ocidental desde de seu início na Grécia Antiga.

Filósofos, de Platão a Kant, têm debatido sobre a existência da alma, sua composição, sua relação com o corpo e sua imortalidade. Essas discussões oferecem ideias que moldaram a maneira como o Ocidente concebe o eu, a consciência e a própria natureza da realidade.

Essas discussões também moldaram a forma como os não-religiosos compreendem a importância desta essência do ser humano, suas características e natureza em si.

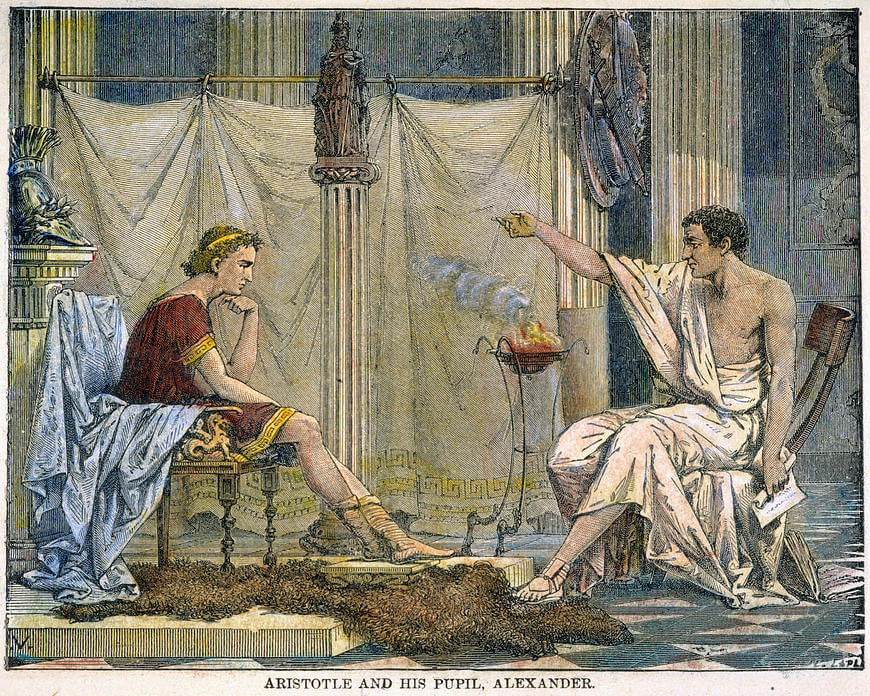

Alma na filosofia Grega Clássica

As fundações do pensamento ocidental sobre a alma foram estabelecidas pelos filósofos gregos, que foram os primeiros a analisá-la através da lente da razão.

Sócrates e Platão: A Alma Eterna e Tripartite

Para Platão, que deu continuidade às ideias de seu mestre Sócrates, a alma (psykhḗ) era a essência imortal e incorpórea de uma pessoa, a verdadeira fonte de sua identidade, razão e moralidade.

Ele propôs uma teoria de que ela é tripartite, composta de três partes: o logos (a razão, localizada na cabeça), o thymos (a emoção ou espírito, no peito) e o eros (os desejos e apetites, no abdômen).

Em uma vida virtuosa, a razão governa as outras duas partes. Platão também defendia a doutrina da reencarnação (metempsicose), acreditando que, após a morte do corpo, a alma eterna renasce em um novo corpo para continuar sua jornada de purificação e busca pelo conhecimento [29].

Aristóteles: A Alma como Forma do Corpo

Aristóteles, discípulo de Platão, divergiu radicalmente de seu mestre. Para ele, a alma não era uma entidade separada presa em um corpo, mas a “forma” ou a “primeira atualidade” de um corpo vivo.

Em outras palavras, ela é o princípio organizador que dá vida e funcionalidade à matéria do corpo, assim como a forma de uma estátua é inseparável de seu material.

Ele propôs uma hierarquia de almas: a nutritiva (plantas), a sensitiva (animais) e a racional (humanos) [30].

Embora Aristóteles considerasse essa essência do ser em grande parte mortal e inseparável do corpo, ele deixou em aberto a possibilidade de que uma parte da razão, o “intelecto ativo”, pudesse ser imortal e eterna, um ponto que gerou séculos de debate [31].

Alma na filosofia Medieval e Moderna

A filosofia medieval e moderna continuou o debate, frequentemente tentando reconciliar as ideias gregas com a teologia e as novas investigações sobre a consciência.

Avicena e Tomás de Aquino

Na filosofia islâmica, Avicena integrou o pensamento de Aristóteles, mas argumentou fortemente a favor da imortalidade e da natureza substancial da alma.

Ele desenvolveu o famoso experimento mental do “Homem Flutuante” para demonstrar que a autoconsciência existe independentemente de qualquer experiência sensorial ou do próprio corpo [32].

Séculos depois, o teólogo cristão Tomás de Aquino realizou uma síntese monumental do aristotelismo e da doutrina cristã. Aquino via a alma racional como a forma única do corpo, criada por Deus e imortal. Para ele, a alma não é corpórea e, portanto, não pode ser destruída por processos naturais, garantindo sua existência após a morte do corpo [33].

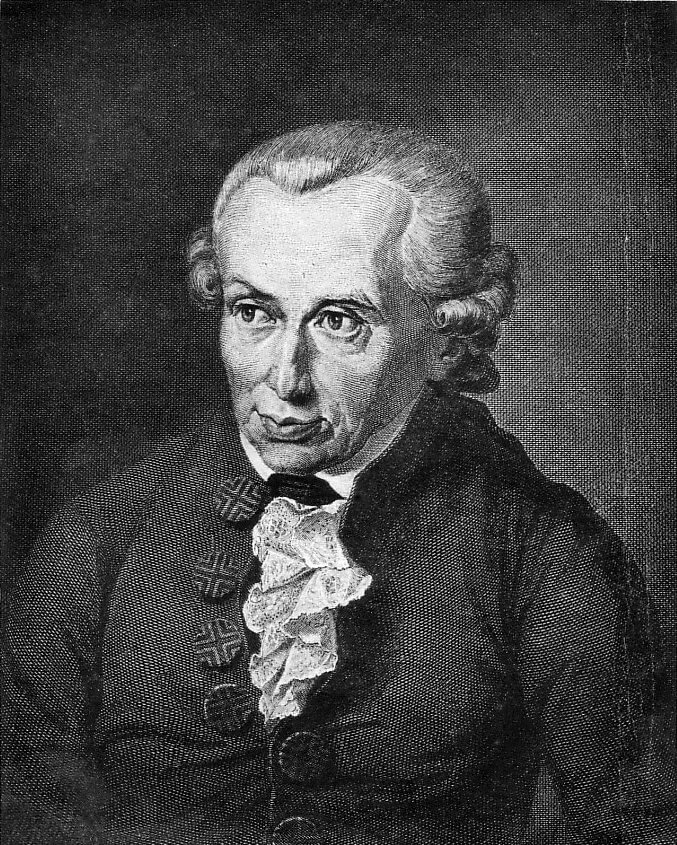

Immanuel Kant: Os Limites da Razão

O filósofo alemão Immanuel Kant mudou radicalmente o debate. Ele argumentou que, embora inevitavelmente pensemos em nós mesmos como tendo uma alma (um “eu” substancial e duradouro), não podemos ter conhecimento metafísico real sobre ela.

Kant afirmava que o conhecimento requer tanto conceitos (pensamento) quanto intuições (experiência sensorial).

Como não temos uma experiência sensorial do “eu” como um objeto, qualquer afirmação sobre sua natureza (se é imaterial, imortal, etc.) vai além dos limites da razão humana.

Para Kant, ela não pode ser provada pela filosofia, embora possa ser aceita como um postulado necessário para a moralidade [34].

Alma na filosofia Contemporânea

Na filosofia contemporânea, especialmente na filosofia da mente, o debate sobre a alma continua sob novos termos, centrando-se na natureza da consciência.

Dualismo mente-corpo e o fisicalismo

A noção tradicional de alma está ligada ao dualismo mente-corpo, a visão de que os fenômenos mentais são fundamentalmente não-físicos.

Os dualistas debatem como a mente (ou alma) e o corpo se relacionam, com teorias como o interacionismo (interagem causalmente), o paralelismo (operam em paralelo sem interagir) e o epifenomenalismo (o corpo causa a mente, mas a mente não tem poder causal) [35].

No entanto, a visão dominante em grande parte da filosofia contemporânea é o fisicalismo, a teoria não-dualista de que tudo o que existe é físico, incluindo a mente.

Nesta perspectiva, a consciência é vista como um produto complexo do cérebro, e o conceito de uma alma imaterial e separada é amplamente rejeitado como desnecessário [36].

Etimologia e significado da alma

A compreensão do termo requer um olhar sobre suas raízes hebraica e grega, que moldaram seu uso teológico.

Hebraico: Nephesh (נֶפֶשׁ)

Como explorado, nephesh tem uma gama de significados. A raiz da palavra pode estar relacionada a “garganta” ou “pescoço”, lugares associados à respiração e ao apetite. A partir daí, seu significado se expandiu para incluir:

- Fôlego de vida: O que anima um corpo.

- Ser vivente: A pessoa ou animal como uma entidade viva e unificada.

- Vida: A própria existência física.

- Desejo, apetite: O centro das emoções e vontades.

Grego: Psychē (ψυχή)

Psychē está relacionada à palavra psychein, que significa “soprar”. Assim como nephesh, seus significados incluem:

- Sopro, respiração: O sinal de vida.

- Vida: Tanto no sentido biológico quanto no existencial.

- O eu interior: O centro da consciência, da vontade, das emoções e da identidade pessoal.

- A parte imortal: A dimensão do ser humano que sobrevive à morte física e tem um destino eterno.

Aprenda mais

[Vídeo] Teológico | Bíblia & Teologia.

[Vídeo] Pecado. Bible Project.

[Vídeo] Alma. Bible Project.

Perguntas comuns

Nesta seção apresentamos as principais perguntas, com as respostas, que as pessoas fazem sobre este termo teológico tão importante para o cristianismo.

Qual é o conceito de alma?

O conceito de alma refere-se a uma entidade imaterial e imortal que habita o corpo, sendo a essência de um ser vivo. É tradicionalmente vista como o centro da consciência, do pensamento, do sentimento e da identidade, sendo um tema central em diversas religiões, filosofias e tradições espirituais.

O que é a alma segundo a Bíblia?

Na Bíblia, a palavra hebraica “nefesh” e a grega “psyché” são traduzidas como alma e referem-se à totalidade de uma pessoa ou ser vivente, e não a uma entidade separada do corpo. Representa a vida, a pessoa em si, com seus desejos, sentimentos e apetites.

Qual é a diferença entre espírito e alma?

Geralmente, a alma está ligada à nossa identidade individual, nossas emoções e pensamentos. Já o espírito é considerado a nossa essência mais profunda, a centelha de vida que nos conecta a uma realidade transcendente ou divina. A alma seria o “eu”, enquanto o espírito seria a conexão com o todo.

Qual é a função da alma?

A alma é frequentemente descrita como a sede da personalidade, integrando mente, emoções e vontade. Ela nos permite ter consciência de nós mesmos, experimentar sentimentos e tomar decisões. Filosoficamente, é o princípio da vida e da individualidade, o que anima o corpo e o torna um ser vivente.

Fontes

[1] Grudem, Wayne A. Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine. Zondervan, 2000.

[2] Berkhof, Louis. Systematic Theology. Eerdmans Publishing Company, 1996.

[3] Erickson, Millard J. Christian Theology. 3rd ed., Baker Academic, 2013.

Demais fontes

[4] Collins, S. (1982). Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism. Cambridge University Press.

[5] Laumakis, S. J. (2008). An Introduction to Buddhist Philosophy. Cambridge University Press.

[6] Williams, P. (2008). Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations. Routledge.

[7] Conze, E. (Trans.). (1959). Buddhist Scriptures. Penguin Books.

[8] Raju, P. T. (1985). Structural Depths of Indian Thought. State University of New York Press.

[9] Deutsch, E. (1969). Advaita Vedanta: A Philosophical Reconstruction. University of Hawaii Press.

[10] Chittick, W. C. (1994). The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi’s Metaphysics of Imagination. State University of New York Press.

[11] The Qur’an. (Tradução para o inglês por M.A.S. Abdel Haleem, 2004). Oxford University Press.

[12] Ghazali, A. H. (2010). The Marvels of the Heart (Ihya’ ‘Ulum al-Din). Fons Vitae.

[13] Walker, P. E. (1994). The Wellsprings of Wisdom: A Study of Abu Ya’qub al-Sijistani’s Kitab al-yanabi’. University of Utah Press.

[14] Virani, S. N. (2007). The Ismailis in the Middle Ages: A History of Survival, a Search for Salvation. Oxford University Press.

[15] Tusi, N. al-Din. (2005). Contemplation and Action: The Spiritual Autobiography of a Muslim Scholar. (Tradução para o inglês por S. J. Badakhchani). I.B. Tauris.

[16] Jaini, P. S. (2000). Collected Papers on Jaina Studies. Motilal Banarsidass.

[17] Dundas, P. (2002). The Jains. Routledge.

[18] Gandhi, V. (1901). “The Jain Philosophy.” The Open Court, 15(6).

[19] Segal, A. F. (2004). Life After Death: A History of the Afterlife in Western Religion. Doubleday.

[20] Scholem, G. (1995). Major Trends in Jewish Mysticism. Schocken Books.

[21] Eliade, M. (1964). Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy. Princeton University Press.

[22] Hultkrantz, Å. (1953). Conceptions of the Soul among North American Indians: A Study in Religious Ethnology.

[23] Singh, P. (2011). The Guru Granth Sahib: Canon, Meaning and Authority. Oxford University Press.

[24] McLeod, W. H. (2009). The A to Z of Sikhism. Scarecrow Press.

[25] Cole, W. O., & Sambhi, P. S. (1995). The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices. Sussex Academic Press.

[26] Kohn, L. (2009). Introducing Daoism. Routledge.

[27] Zhuangzi. (1996). The Complete Works of Zhuangzi. (Tradução para o inglês por Burton Watson). Columbia University Press.

[28] Laozi. (2008). Tao Te Ching. (Tradução para o inglês por Stephen Mitchell). Frances Lincoln.

[29] Platão. A República, Livro IV.

[30] Aristóteles. De Anima (Sobre a Alma), Livro II.

[31] Shields, C. (2020). “Aristotle’s Psychology.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

[32] Avicena. De Anima (O Livro da Alma).

[33] Tomás de Aquino. Suma Teológica, Parte I, Questão 75.

[34] Kant, I. (1781). Crítica da Razão Pura.

[35] Robinson, H. (2023). “Dualism.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

[36] Stoljar, D. (2021). “Physicalism.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Deuses pagãos – 10 de novembro de 2025

- Ortodoxia Cristã – 7 de novembro de 2025

- Sinagoga – 4 de novembro de 2025