O Gnosticismo representa um conjunto complexo de movimentos religiosos heréticos e filosóficos que surgiram nos primeiros séculos da era cristã, propondo uma visão de mundo distinta da ortodoxia emergente.

Este termo abrange diversas escolas de pensamento, todas unidas pela crença na obtenção de um conhecimento especial, ou gnosis, como meio para a salvação e compreensão da verdadeira realidade [1].

Suas doutrinas, sincretismo e reinterpretações radicais das Escrituras Judaicas desafiaram profundamente as concepções cristãs sobre Deus, a criação e a natureza de Jesus Cristo, forçando a Igreja primitiva a articular e defender suas crenças fundamentais.

Ouça nosso podcast sobre este termo teológico.

História do Gnosticismo

O Gnosticismo não surgiu no vácuo. Ele nasceu em um ambiente cultural efervescente, permeado por filosofias gregas, religiões de mistério orientais e diversas correntes do judaísmo helenizado. Seu desenvolvimento ocorreu paralelamente ao cristianismo primitivo, frequentemente se manifestando dentro e ao redor das comunidades cristãs [2].

Origem: Influência da filosofia grega

As origens exatas do Gnosticismo são obscuras e ainda hoje debatidas entre os estudiosos. Alguns pesquisadores, como Gershom Scholem, defendem uma origem dentro do misticismo judaico heterodoxo, anterior ao cristianismo [3].

Outros, como Simone Pétrement, argumentam que o Gnosticismo surgiu como um movimento intracristão, uma interpretação alternativa dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, especialmente Paulo [4].

Uma terceira via aponta para influências do pensamento persa (zoroastrismo) ou até mesmo paralelos com o budismo.

O que é consensual é que o Gnosticismo é um fenômeno sincrético, que absorveu e reinterpretou ideias de múltiplas tradições.

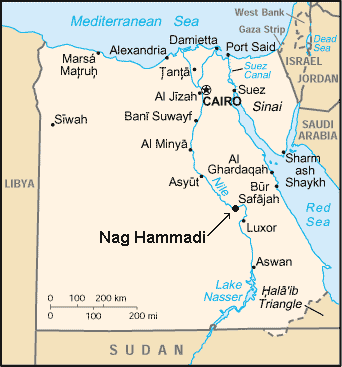

Alexandria, no Egito, é frequentemente citada como um dos principais berços do movimento, um caldeirão de culturas e ideias [5].

Diversidade e períodos do Gnosticismo

É um erro falar de um único “Gnosticismo” homogêneo. Na realidade, existia uma vasta gama de sistemas e escolas, muitas vezes com cosmologias e práticas distintas.

Os estudiosos geralmente distinguem um período de desenvolvimento de ideias proto-gnósticas no século I, um apogeu dos grandes mestres gnósticos no século II, e um período de declínio a partir do século III, em grande parte devido à crescente oposição da Igreja proto-ortodoxa.

O movimento se espalhou por vastas regiões do Império Romano, da Síria e Mesopotâmia ao Egito, Roma e Gália. Cada região desenvolveu suas próprias variações do pensamento gnóstico.

Principais figuras e movimentos Gnósticos

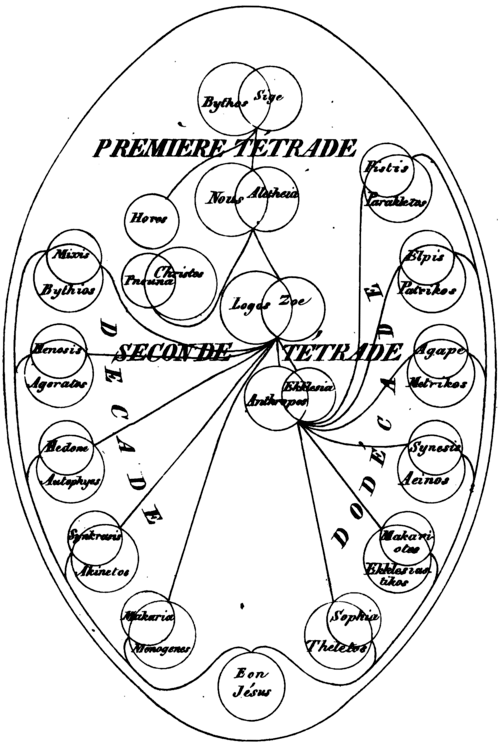

Várias figuras proeminentes lideraram escolas gnósticas influentes. Valentim, que ensinou em Roma em meados do século II, foi talvez o mais sofisticado teólogo gnóstico, desenvolvendo um sistema altamente elaborado.

Seus seguidores, os valentinianos, formaram uma das maiores e mais influentes escolas gnósticas, que se dividiu em ramos orientais e ocidentais [6].

Basílides foi outro importante mestre gnóstico de Alexandria, cujos ensinamentos floresceram na mesma época.

Marcião de Sinope, embora sua classificação como gnóstico seja debatida, compartilhou premissas importantes, como a rejeição total do Deus do Antigo Testamento.

Outros nomes, como Simão Mago, considerado por Ireneu o “pai” de todas as heresias, e Cerinto, são associados às formas mais primitivas do pensamento gnóstico [7].

Crenças do Gnosticismo

Apesar da diversidade, a maioria dos sistemas gnósticos compartilhava um conjunto de crenças fundamentais que os diferenciava drasticamente da teologia cristã nascente. O cerne de sua visão de mundo era um profundo dualismo e a crença na salvação através de um conhecimento secreto.

Dualismo e a natureza de Deus

A maioria dos sistemas gnósticos postulava um dualismo radical entre o espírito e a matéria. O mundo espiritual era visto como bom, perfeito e a morada de um Deus supremo, transcendente e completamente desconhecido, por vezes chamado de Mônada ou Bythos (Profundidade) [8]. Este Deus verdadeiro era pura luz e bondade, totalmente separado do universo material.

Em contraste, o mundo material, incluindo o corpo humano, era considerado inerentemente mau, falho ou, no mínimo, uma prisão. Esta visão pessimista da criação é uma das marcas registradas do Gnosticismo.

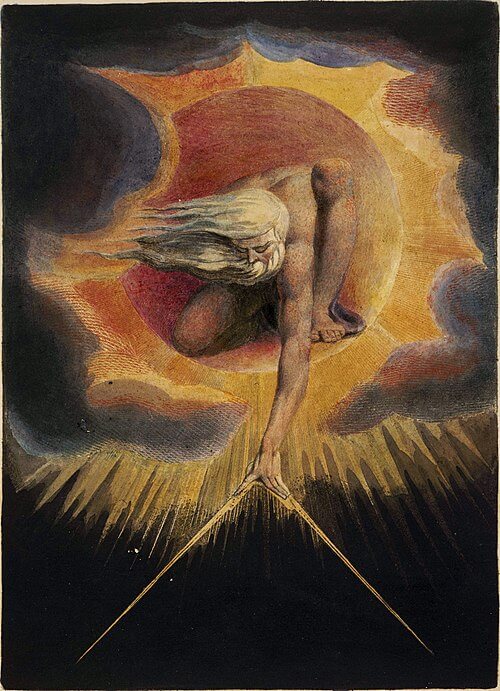

Demiurgo: O Criador Ignorante

Se o Deus supremo não criou o mundo, quem o fez? Os gnósticos atribuíam a criação a uma divindade menor, imperfeita e frequentemente malévola, conhecida como Demiurgo (do grego dēmiourgos, “artesão”).

Este ser era frequentemente identificado com o Deus do Antigo Testamento, Yahweh [9]. O Demiurgo era visto como um ser ignorante que, em sua arrogância, acreditava ser o único e verdadeiro Deus.

Ele governava o universo material através de seus servos, os arcontes, entidades planetárias que impediam as almas de escaparem de volta ao reino espiritual.

Salvação através da Gnosis

A salvação, no Gnosticismo, não se alcança por meio da fé, da graça ou de boas obras, mas pela gnosis – um conhecimento intuitivo e revelador da verdadeira origem divina da alma. Este conhecimento não é intelectual, mas uma iluminação mística que “desperta” a centelha divina dentro da pessoa [11].

A gnosis revela ao gnóstico quem ele é, de onde veio e para onde está destinado a retornar. Este conhecimento é o que liberta a alma da prisão do corpo e do ciclo de reencarnações no mundo material, permitindo sua ascensão de volta ao Pleroma.

Cosmologia Gnóstica: O Pleroma e a queda de Sophia

A cosmologia gnóstica descreve como o mundo material veio a existir através de um drama divino. O reino do Deus supremo é o Pleroma (plenitude), onde habitam emanações divinas chamadas eons.

A criação do mundo material é o resultado de um erro ou uma “queda” dentro do Pleroma. Em muitos mitos, a eon mais jovem, Sophia (Sabedoria), em seu desejo de conhecer o Pai insondável, gera uma entidade imperfeita sem a ajuda de seu consorte. Essa entidade é o Demiurgo [10].

Como resultado dessa queda, centelhas da luz divina de Sophia ficam aprisionadas na criação material do Demiurgo.

Os seres humanos, portanto, possuem uma centelha divina, um espírito, que está exilado e aprisionado no corpo material, ansiando por retornar à sua origem no Pleroma.

Visão de Cristo e o Docetismo

Jesus Cristo desempenha um papel central em muitos sistemas gnósticos, mas de uma forma muito diferente da ortodoxia. Ele é visto como um emissário divino, um Aeon enviado do Deus supremo para descer ao mundo e trazer a gnosis salvadora à humanidade.

No entanto, os gnósticos geralmente negavam sua verdadeira encarnação, uma doutrina conhecida como docetismo (do grego dokein, “parecer”).

Eles acreditavam que Cristo apenas parecia ter um corpo físico. A ideia de que um ser divino pudesse se unir à matéria má do corpo era inaceitável para eles.

A divindade de Cristo era separada de sua humanidade, com o espírito divino descendo sobre o homem Jesus em seu batismo e partindo antes da crucificação [12].

Gnosticismo e o Cristianismo Primitivo

A presença do Gnosticismo desde os primeiros dias do cristianismo representou um desafio teológico profundo para a igreja nascente, forçando-a a definir suas doutrinas com maior precisão.

Confronto com a Ortodoxia Cristã

Os pais da Igreja, como Ireneu de Lyon, Tertuliano e Hipólito de Roma, escreveram extensas obras para refutar o que consideravam as “heresias” gnósticas. Ireneu, em sua obra monumental Contra as Heresias, detalhou os sistemas gnósticos e defendeu a doutrina apostólica baseada na Escritura e na tradição [13].

Os principais pontos de contenção eram a unidade de Deus, a bondade da criação, a realidade da encarnação de Cristo, a natureza da salvação e a autoridade da Igreja. A ortodoxia defendia um Deus único, criador e redentor, contra o dualismo gnóstico.

Impacto na formação do cânon bíblico

A proliferação de textos gnósticos, incluindo seus próprios “evangelhos”, “atos” e “apocalipses”, criou uma crise de autoridade. Em resposta, a Igreja proto-ortodoxa sentiu a necessidade de definir mais claramente quais livros eram considerados inspirados e autoritativos, acelerando o processo de formação do cânon do Novo Testamento [14].

A Igreja enfatizou a “regra de fé” e a sucessão apostólica como garantias da verdadeira doutrina, em oposição às reivindicações gnósticas de uma tradição secreta e de um conhecimento exclusivo.

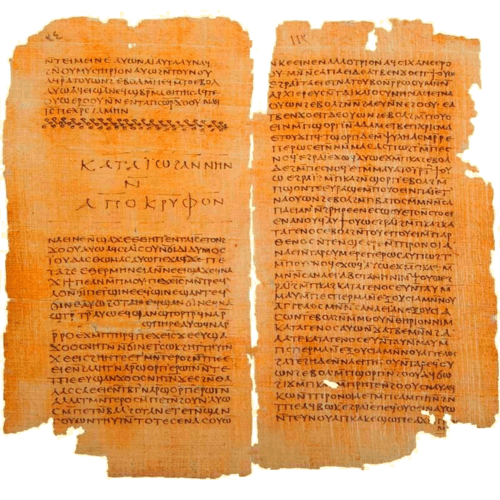

Textos Gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi

Por séculos, o Gnosticismo foi conhecido quase exclusivamente através dos relatos de seus detratores. Isso mudou drasticamente em 1945, com a descoberta de uma coleção de textos gnósticos perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito.

A descoberta da biblioteca

Uma coleção de treze códices de papiro, contendo mais de cinquenta tratados gnósticos em língua copta, foi encontrada em um jarro de cerâmica.

Esta “biblioteca” forneceu pela primeira vez acesso direto ao pensamento gnóstico, a partir da perspectiva dos próprios gnósticos [15].

Esses textos revelaram a incrível diversidade do movimento, confirmando algumas das descrições dos pais da Igreja, mas também mostrando uma complexidade e uma profundidade que seus relatos não capturavam.

Exemplos de Textos Gnósticos

A descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi em 1945 revolucionou o estudo do Gnosticismo, fornecendo acesso direto a dezenas de textos que antes eram conhecidos apenas através das críticas de seus oponentes.

Estes escritos revelam a profundidade e a diversidade do pensamento gnóstico. Entre os mais famosos estão os seguintes evangelhos e apócrifos.

O Evangelho de Tomé

O Evangelho de Tomé não é uma narrativa da vida de Jesus, como os evangelhos canônicos, mas uma coleção de 114 ditos secretos (logia) que Jesus teria revelado.

O texto começa com uma promessa: “Quem encontrar a interpretação destes ditos não provará a morte”, estabelecendo imediatamente seu foco na iluminação interior [21].

A mensagem central de Tomé é a busca pelo “reino de Deus”, que não é um evento futuro, mas um estado de autoconhecimento que pode ser alcançado no presente.

Muitos ditos encorajam o discípulo a olhar para dentro de si para encontrar a centelha divina, o “reino que está dentro de vós”.

Embora alguns ditos tenham paralelos nos evangelhos de Mateus e Lucas, outros são distintamente gnósticos, enfatizando o autoconhecimento como o caminho para a salvação e minimizando a importância da morte e ressurreição de Cristo como eventos redentores.

O Evangelho de Filipe

Este texto é uma das fontes mais importantes para a compreensão do Gnosticismo Valentiniano. Assim como o Evangelho de Tomé, não é uma narrativa, mas uma coleção de ensinamentos, aforismos e reflexões sobre a natureza de Cristo, a alma e os sacramentos gnósticos [22].

O Evangelho de Filipe é particularmente conhecido por sua discussão sobre os rituais valentinianos, especialmente o da “câmara nupcial”. Este sacramento místico simbolizava a união da alma (a noiva) com seu anjo celestial ou “gêmeo espiritual” (o noivo) no Pleroma, restaurando a unidade original perdida na Queda de Sophia.

O texto também é famoso por sua descrição da relação íntima entre Jesus e Maria Madalena, a quem ele descreve como a “companheira” de Cristo. Ele afirma que Jesus a “beijava frequentemente na boca”, o que, no contexto gnóstico, simboliza a transmissão direta da gnosis e a posição de Maria como a discípula que melhor compreendia seus ensinamentos secretos.

O Apócrifo de João

O Apócrifo (ou “Livro Secreto”) de João é um texto fundamental do Gnosticismo Setiano e uma das fontes mais completas sobre a complexa mitologia gnóstica.

A obra é apresentada como uma revelação que o Cristo ressuscitado transmite ao apóstolo João, respondendo às suas dúvidas sobre a natureza de Deus e da criação [23].

O texto descreve em detalhes a cosmogonia gnóstica, começando com a Mônada, o Deus supremo e inefável, e a emanação dos Aeons no reino da luz, o Pleroma.

Ele narra a tragédia da queda de Sophia e o nascimento de seu filho imperfeito, o Demiurgo Yaldabaoth.

Yaldabaoth, em sua ignorância, cria o mundo material e o homem, aprisionando nele uma centelha divina de sua mãe.

O Apócrifo de João é, portanto, um guia cosmológico que explica a origem do mal e a condição de exílio da alma humana, estabelecendo a base para a necessidade da gnosis libertadora.

O Evangelho de Judas

Redescoberto e traduzido apenas no século XXI, o Evangelho de Judas oferece a reinterpretação gnóstica mais chocante. Neste texto, Judas Iscariotes não é o traidor do cristianismo ortodoxo, mas o discípulo mais iluminado e leal a Jesus, o único que compreendeu sua verdadeira missão espiritual.

Segundo a narrativa, Jesus confidencia a Judas que ele deve “sacrificar o homem que me veste”, ou seja, ajudar o espírito divino de Cristo a se libertar da prisão de seu corpo físico. O ato de entregar Jesus às autoridades não é, portanto, uma traição, mas um ato de obediência e serviço supremo [16].

Judas é retratado como aquele que, ao facilitar a morte do corpo de Jesus, permite que a centelha divina retorne ao Pleroma. Em vez de ser o mais vil dos apóstolos, ele se torna o herói trágico que compreendeu a gnosis e desempenhou um papel indispensável no plano de libertação espiritual.

Implicações teológicas do Gnosticismo

O estudo do Gnosticismo continua a ser relevante, pois as questões que ele levantou são perenes. A análise de suas doutrinas, em contraste com a fé bíblica, ajuda a reafirmar as verdades centrais do cristianismo.

A bondade da Criação e o Dualismo

O Gnosticismo, ao declarar o mundo material intrinsecamente mau, se opõe diretamente à afirmação bíblica de que Deus criou tudo e viu que era “muito bom” (Gênesis 1:31).

A teologia cristã ensina que o problema do mundo não está na matéria, mas no pecado que o corrompeu. A esperança cristã não é escapar da criação, mas a sua redenção e renovação [17].

A encarnação real e o Docetismo

A negação gnóstica da plena humanidade de Cristo esvazia o evangelho de seu poder. O Novo Testamento é enfático ao afirmar que “o Verbo se fez carne” (João 1:14). A humanidade de Cristo era essencial para que Ele pudesse ser um representante da raça humana, morrer como um sacrifício substitutivo real e ressuscitar corporalmente, garantindo nossa própria ressurreição [18].

Salvação pela graça e conhecimento secreto

A ênfase gnóstica na salvação por um conhecimento secreto e elitista contrasta com a doutrina cristã da salvação pela graça, recebida pela fé em Cristo (Efésios 2:8-9). O evangelho é uma proclamação pública e acessível a todos, não um segredo para poucos iniciados.

Movimentos influenciados pelos Gnosticismo

A influência mais clara do Gnosticismo pode ser vista em movimentos que adotaram sua estrutura dualista fundamental: a crença em dois princípios cósmicos opostos (bem e mal, espírito e matéria) e a ideia de que o mundo material é obra de um ser inferior.

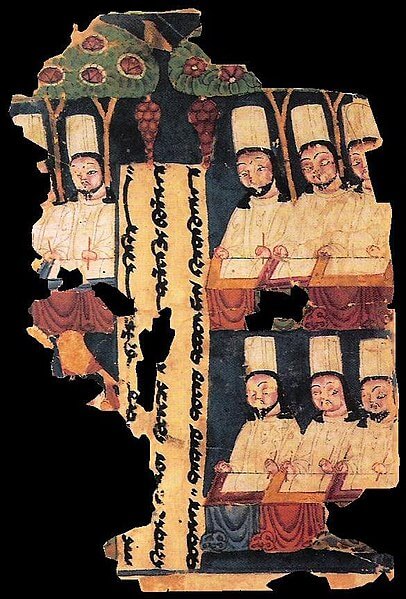

Maniqueísmo

Fundado no século III pelo profeta persa Mani, o Maniqueísmo pode ser considerado a mais bem-sucedida e organizada religião de natureza gnóstica. Mani se via como o sucessor de uma longa linha de profetas, incluindo Zoroastro, Buda e Jesus, e buscou criar uma fé universal que sintetizasse todas as religiões anteriores [21].

A cosmologia maniqueísta é um dualismo radical. Ela postula a existência de dois reinos eternos e coiguais: um Reino da Luz, governado pelo Pai da Grandeza, e um Reino das Trevas, governado pelo Príncipe das Trevas.

A criação do nosso mundo é o resultado de um ataque caótico do mal contra a luz, que resultou no aprisionamento de partículas de luz (almas) na matéria escura [22].

A história humana, para os maniqueus, é o processo de libertar essas centelhas de luz.

A salvação é alcançada através do conhecimento (gnosis) revelado por mensageiros divinos e de um ascetismo rigoroso, especialmente para a elite dos “Eleitos”.

O Maniqueísmo se espalhou da Europa à China, tornando-se um grande rival do cristianismo por quase um milênio.

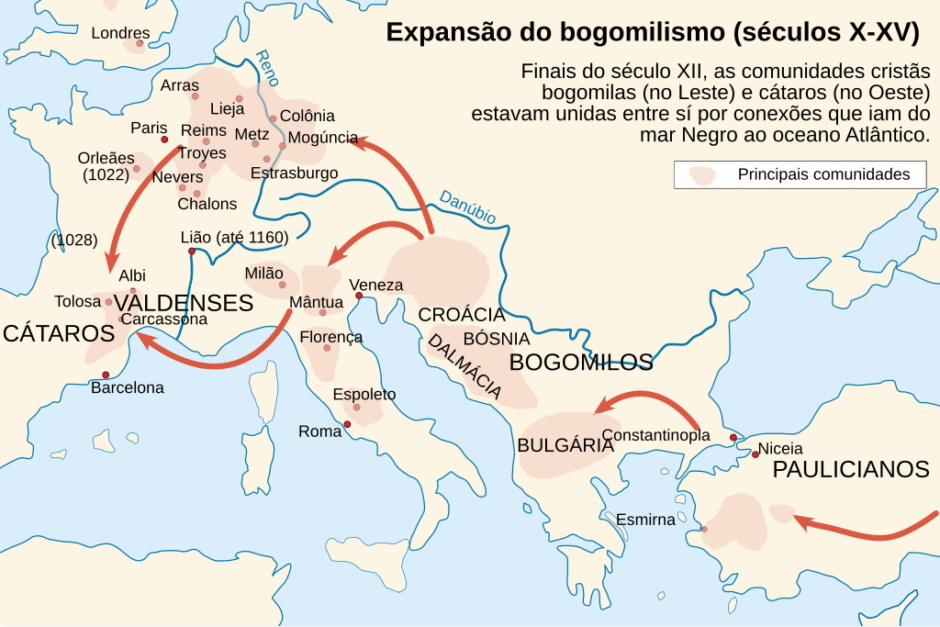

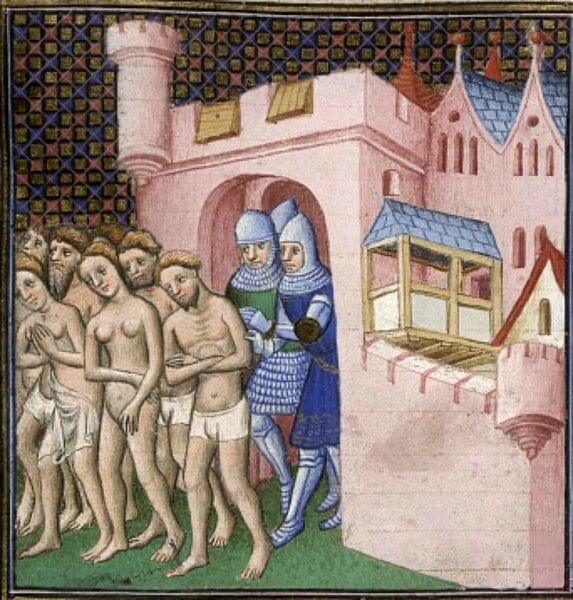

Os paulicianos e bogomilos: Dualismo no leste europeu

Séculos após o declínio do Gnosticismo clássico, suas ideias dualistas ressurgiram nos Bálcãs e na Anatólia. Os Paulicianos, um movimento que floresceu na Armênia e no Império Bizantino entre os séculos VII e IX, foram acusados por seus oponentes de serem uma forma de Gnosticismo ou Maniqueísmo [23].

Eles defendiam um dualismo que distinguia o Deus bom do Novo Testamento, que era o pai de Jesus, do deus mau do Antigo Testamento, que teria criado o mundo material. Consequentemente, rejeitavam o Antigo Testamento, a veneração da cruz (um instrumento do mundo material) e a hierarquia da Igreja.

Descendendo espiritualmente dos Paulicianos, os Bogomilos surgiram na Bulgária no século X e se espalharam pelos Bálcãs. Eles ensinavam um dualismo claro, acreditando que o mundo visível foi criado por Satanael, o filho rebelde de Deus, uma figura análoga ao Demiurgo gnóstico.

Para eles, tudo o que era material, incluindo o corpo humano, era obra do mal, e praticavam um ascetismo rigoroso [24].

Catarismo

O Catarismo, que floresceu no sul da França e na Itália nos séculos XII e XIII, foi o movimento dualista medieval mais famoso e bem-sucedido no Ocidente. Seus seguidores, também conhecidos como Albigenses, possuíam uma teologia com impressionantes paralelos gnósticos [25].

Eles acreditavam em dois deuses: um Deus bom e desconhecido, criador do mundo espiritual, e um deus mau e criador do mundo material, a quem identificavam com Satanás ou o Jeová do Antigo Testamento.

As almas humanas eram vistas como anjos que haviam sido enganados por Satanás, caíram do céu e foram aprisionados em corpos de carne.

A salvação, para os Cátaros, consistia em receber o consolamentum, um batismo espiritual que purificava a alma e a libertava do ciclo de reencarnações.

Sua comunidade era dividida entre os “Crentes” e uma elite ascética de “Perfeitos”, que viviam em extrema pureza. A Igreja Católica considerou o Catarismo uma ameaça tão grande que lançou a Cruzada Albigense para erradicá-lo [26].

Docetismo: A negação da humanidade de Cristo

O Docetismo não era uma seita em si, mas uma crença cristológica encontrada em quase todos os grupos gnósticos. O termo vem do grego dokein, que significa “parecer” ou “aparentar”. Os docetas ensinavam que Jesus Cristo era um ser puramente divino que apenas parecia ter um corpo humano [27].

A raiz dessa crença era o dualismo gnóstico: se a matéria é má e o espírito é bom, era impensável que um salvador divino pudesse se contaminar com um corpo físico real. Portanto, a vida humana de Jesus, seu sofrimento e sua morte na cruz eram vistos como uma ilusão, uma performance para os olhos dos não-iniciados.

Essa doutrina foi veementemente combatida pelos apóstolos e pais da Igreja, pois ela nega o coração do Evangelho: a encarnação real de Deus (“o Verbo se fez carne”, João 1:14) e o sacrifício substitutivo de Cristo em um corpo real na cruz.

Marcionismo: A rejeição do Deus Criador

Marcião de Sinope, um influente mestre cristão em Roma em meados do século II, desenvolveu um sistema que, embora não seja classicamente gnóstico em sua cosmologia (Marcionismo), compartilhava seu dualismo fundamental. Marcião ensinava que havia dois deuses distintos e opostos [28].

O primeiro era o Deus do Antigo Testamento: um ser legalista, ciumento e violento, o criador do mundo material imperfeito.

O segundo era o Deus do Novo Testamento: um Pai amoroso, misericordioso e totalmente desconhecido, que enviou Jesus para salvar a humanidade da tirania do primeiro deus.

Para apoiar sua doutrina, Marcião criou o primeiro cânon conhecido do Novo Testamento, que consistia em uma versão editada do Evangelho de Lucas e dez epístolas de Paulo, rejeitando completamente o Antigo Testamento e quaisquer escritos que o ligassem positivamente a Cristo. Sua cristologia também era docética [29].

Montanismo: O chamado à Nova Profecia

O Montanismo, surgido no final do século II, foi um movimento carismático. Seu fundador, Montano, juntamente com duas profetisas, Priscila e Maximila, afirmava receber novas revelações diretas do Espírito Santo (o Paráclito). Eles enfatizavam um ascetismo rigoroso, o martírio e a iminente segunda vinda de Cristo [31].

O conflito do Montanismo com a Igreja não era sobre um Demiurgo ou uma gnosis secreta, mas sobre a autoridade. A “Nova Profecia” desafiava a autoridade final da tradição apostólica e da hierarquia episcopal. Assim como o Novacianismo, era uma forma de rigorismo, mas com uma base profética, não gnóstica.

Novacianismo: A busca pela pureza da Igreja

O Novacianismo, que surgiu em meados do século III, foi um cisma, não uma heresia cosmológica. Seu foco não era a natureza da criação ou um conhecimento secreto, mas a disciplina eclesiástica.

Os novacianistas, que se autodenominavam “os puros” (katharoi), acreditavam que a Igreja não tinha autoridade para perdoar pecados mortais, como a apostasia, cometidos após o batismo [30].

Sua teologia sobre Deus, Cristo e a criação era em grande parte ortodoxa. O conflito deles com a Igreja principal era sobre a eclesiologia (a doutrina da Igreja) e o poder do perdão. Eles representam uma forma de rigorismo moral, não de Gnosticismo.

Ebionismo: A negação da divindade de Cristo

Os Ebionitas representam o polo oposto do Docetismo gnóstico. Eram uma seita judaico-cristã que aceitava Jesus como o Messias humano, um grande profeta como Moisés, mas negava Sua divindade, nascimento virginal e preexistência. Para eles, Jesus era um homem justo que, por sua perfeita obediência à Lei, foi escolhido por Deus [32].

Enquanto os gnósticos negavam a humanidade de Cristo para proteger sua divindade da matéria corrupta, os ebionitas negavam sua divindade para proteger o monoteísmo estrito do judaísmo. Este contraste mostra a diversidade de desafios que a Igreja primitiva enfrentou ao formular sua cristologia.

Ofitas

Os Ofitas foram um conjunto de seitas cristãs gnósticas que floresceram nos séculos II e III d.C. Seu nome vem do grego ophis, que significa “serpente”, refletindo sua principal característica: a veneração da serpente do Jardim do Éden.

Em uma inversão radical da narrativa de Gênesis, eles não viam a serpente como a tentadora, mas como uma figura heroica e libertadora.

Os Ofitas acreditavam que o Deus do Antigo Testamento era um Demiurgo inferior e ignorante, que proibiu o fruto do conhecimento para manter Adão e Eva em um estado de servidão.

Nesta visão, a serpente foi enviada por um Deus supremo e bom para oferecer a gnosis (conhecimento secreto) que despertaria a centelha divina na humanidade.

Portanto, o ato de comer o fruto não era um pecado, mas o primeiro passo para a libertação espiritual.

Conhecemos suas doutrinas principalmente através dos escritos de pais da Igreja, como Ireneu de Lyon, que os combateram como hereges.

A cabala e o misticismo islâmico

O misticismo judaico, a Cabala, que floresceu na Idade Média, desenvolveu uma cosmologia baseada em Sefirot — emanações divinas que formam a ponte entre o Deus infinito e o mundo criado. Alguns estudiosos, como Gershom Scholem, apontaram para paralelos estruturais com o emanacionismo gnóstico, embora as raízes da Cabala sejam firmemente judaicas [33].

Da mesma forma, certas correntes do misticismo islâmico, especialmente no Ismailismo (um ramo do Xiismo), desenvolveram teologias esotéricas com hierarquias de emanações e a ideia de que a alma está em um exílio no mundo material, buscando retornar à sua fonte espiritual através de um conhecimento oculto.

Naassenos

Os Naassenos foram uma das mais antigas seitas cristãs gnósticas, cujo nome, segundo o teólogo Hipólito de Roma, deriva da palavra hebraica naḥash, que significa “serpente”.

Como outros grupos Ofitas, eles veneravam a serpente do Éden, mas a viam não como um tentador, mas como um símbolo do princípio redentor e da sabedoria divina.

Sua doutrina era extremamente sincrética, misturando a reinterpretação de Gênesis com elementos dos mistérios gregos e frígios, vendo em mitos pagãos os mesmos segredos de sua fé.

Para eles, a serpente representava a força vivificante que desperta a alma humana, aprisionada na matéria pelo deus criador inferior.

O objetivo da gnose (conhecimento) trazida pela serpente era guiar a alma de volta à sua unidade com o Homem primordial, o Anthropos.

Ascetismo

O ascetismo é uma prática de autonegação rigorosa dos prazeres mundanos, como jejum e celibato, com o objetivo de alcançar a purificação espiritual. Embora não seja exclusivo do Gnosticismo, a motivação gnóstica para o ascetismo era particularmente extrema e baseada em seu dualismo radical.

Para os gnósticos, o corpo e o mundo material eram criações más de um Demiurgo inferior, uma prisão para a pura centelha divina. O ascetismo, portanto, não era apenas para disciplinar o corpo, mas para puni-lo, subjugá-lo e rejeitá-lo ativamente.

Negar os desejos da carne era visto como um ato de guerra contra o cosmo material, uma forma de enfraquecer o poder da prisão corporal e afirmar a superioridade do espírito, preparando-o para sua libertação e retorno ao reino da luz.

Valentianismo

O Valentianismo foi a mais influente e filosoficamente sofisticada escola do Gnosticismo, fundada pelo mestre cristão Valentim no século II d.C., em Alexandria e Roma.

Seu sistema descrevia uma complexa cosmologia de emanações divinas (Aeons) a partir de um Deus supremo, e atribuía a criação do mundo à queda da eon Sophia (Sabedoria).

Diferente de outras seitas, a visão valentiniana do Demiurgo (o deus criador, identificado com o Deus do Antigo Testamento) era mais branda, retratando-o como ignorante em vez de puramente mau.

A salvação era alcançada através da gnosis: um conhecimento secreto, revelado por Cristo, que despertava a centelha divina no ser humano, guiando sua alma de volta à plenitude espiritual, o Pleroma.

Seus ensinamentos representaram o maior desafio intelectual para a Igreja primitiva.

O esoterismo moderno e a psicologia rofunda

No século XIX, movimentos esotéricos como a Teosofia de Helena Blavatsky e a Antroposofia de Rudolf Steiner reviveram conscientemente o interesse pelo Gnosticismo, integrando suas ideias em novas sínteses espirituais que buscavam uma sabedoria universal.

No século XX, o psiquiatra suíço Carl Jung encontrou nos mitos gnósticos um rico repositório de simbolismo psicológico. Ele via figuras como o Demiurgo, Cristo e Sophia não como entidades metafísicas, mas como arquétipos do inconsciente coletivo.

O drama gnóstico, para Jung, era uma poderosa metáfora para o processo de individuação, a jornada da psique em busca de sua totalidade e da integração de suas partes luminosas e sombrias [34].

Igrejas Gnósticas contemporâneas

A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi em 1945 deu um impulso sem precedentes a um renascimento moderno do Gnosticismo como uma religião praticada.

Várias igrejas e organizações gnósticas foram fundadas, utilizando os textos antigos como suas escrituras.

Grupos como a Ecclesia Gnostica, a Igreja Gnóstica da França e a Igreja Apostólica Joanita buscam reconstruir e adaptar os rituais e a teologia gnóstica para o mundo contemporâneo.

Eles continuam a tradição de buscar a salvação não pela fé em um dogma, mas através da gnosis — a experiência pessoal e direta da iluminação divina.

Etimologia e significado do Gnosticismo

O termo “Gnosticismo” foi cunhado por estudiosos modernos, mas deriva da palavra grega gnosis (γνῶσις), que significa “conhecimento” [19]. No entanto, a gnosis buscada pelos gnósticos não era um conhecimento meramente intelectual.

Era um conhecimento espiritual, intuitivo e revelador sobre a origem divina da alma e sua capacidade de transcender o mundo material. Era um “saber” experiencial que se acreditava ter o poder de libertar a alma de sua prisão corporal. Esta busca por um conhecimento salvífico é o que une os diversos movimentos sob o rótulo de “Gnosticismo”.

Aprenda mais

[Vídeo] Teológico | Bíblia & Teologia

[Vídeo] GNOSTICISMO: A DOUTRINA QUE DESAFIOU A RELIGIÃO TRADICIONAL – Professor Responde 97. Prof. Jonathan Matthies.

Perguntas comuns

Nesta seção apresentamos as principais perguntas, com suas respectivas respostas, acerca deste movimento herético tão presente nos primeiros anos da Igreja.

O que prega o gnosticismo?

O Gnosticismo prega a salvação através de um conhecimento secreto (gnose). Ensina um dualismo, onde o espírito é bom e o mundo material é uma prisão má ou falha. A humanidade possui uma centelha divina aprisionada no corpo, que só pode ser libertada por essa revelação.

Quem é o Deus dos gnósticos?

Os gnósticos acreditavam em um Deus supremo, transcendente e desconhecido, que não criou o mundo. O criador do universo material era uma divindade inferior e ignorante, chamada Demiurgo, frequentemente identificada com o Deus do Antigo Testamento.

Quem é Jesus para os gnósticos?

Para os gnósticos, Jesus era um revelador divino, um Aeon enviado pelo Deus supremo. Sua missão não era morrer pelos pecados, mas trazer o conhecimento secreto (gnose) para despertar a centelha divina na humanidade. Muitos acreditavam que ele não tinha um corpo físico real (docetismo).

Quem é o pai do gnosticismo?

Não há um único fundador. O teólogo Ireneu (século II) apontou Simão Mago como o “pai de todas as heresias”. No entanto, estudiosos modernos veem o Gnosticismo como um movimento com múltiplas origens, que teve vários mestres importantes, como Valentim.

Em que acreditam os gnósticos?

Os gnósticos acreditavam que o mundo material é uma prisão criada por um deus inferior. Eles criam que os humanos possuem uma centelha divina aprisionada no corpo e que a salvação é alcançada através do gnosis — um conhecimento que liberta a alma para retornar ao reino divino.

Fontes

[1] Pagels, E. (1989). The Gnostic Gospels. Vintage Books.

[2] Jonas, H. (2001). The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Beacon Press.

[3] Scholem, G. (1965). Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition. Jewish Theological Seminary of America.

Demais fontes

[4] Layton, B. (1987). The Gnostic Scriptures: A New Translation with Annotations and Introductions. Doubleday.

[5] Rudolph, K. (1987). Gnosis: The Nature and History of Gnosticism. T&T Clark.

[6] Irineu de Lyon. Adversus Haereses (Contra as Heresias), Livro I.

[7] Schaff, P. (1997). History of the Christian Church, Vol. II: Ante-Nicene Christianity A.D. 100-325. Christian Classics Ethereal Library.

[8] Elwell, W. A. (Ed.). (2001). Evangelical Dictionary of Theology. Baker Academic.

[9] Hipólito de Roma. Refutação de Todas as Heresias.

[10] O Apócrifo de João. In The Nag Hammadi Library in English (J. M. Robinson, Ed., 1990). HarperOne.

[11] King, K. L. (2003). What is Gnosticism?. The Belknap Press of Harvard University Press.

[12] Tertuliano. Adversus Valentinianos (Contra os Valentinianos).

[13] González, J. L. (1970). A History of Christian Thought, Vol. 1: From the Beginnings to the Council of Chalcedon. Abingdon Press.

[14] Metzger, B. M. (1997). The Canon of the New Testament: Its Origin, Development, and Significance. Oxford University Press.

[15] Robinson, J. M. (Ed.). (1990). The Nag Hammadi Library in English. HarperOne.

[16] Meyer, M. W. (Ed.). (2007). The Nag Hammadi Scriptures: The Revised and Updated Translation of Sacred Gnostic Texts. HarperOne.

[17] Erickson, M. J. (2013). Christian Theology. Baker Academic.

[18] McGrath, A. E. (2013). Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought. Blackwell Publishing.

[19] Liddell, H. G., & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. Oxford University Press.

[21] Runciman, S. (1947). The Medieval Manichee: A Study of the Christian Dualist Heresy. Cambridge University Press.

[22] Obolensky, D. (1948). The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism. Cambridge University Press.

[23] Wakefield, W. L., & Evans, A. P. (Eds.). (1991). Heresies of the High Middle Ages. Columbia University Press.

[24] Le Roy Ladurie, E. (1978). Montaillou: The Promised Land of Error. Vintage Books.

[25] Rudolph, K. (1987). Gnosis: The Nature and History of Gnosticism. T&T Clark.

[26] Jonas, H. (2001). The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Beacon Press.

[27] Ehrman, B. D. (2003). Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew. Oxford University Press.

[28] Von Harnack, A. (1900). History of Dogma, Vol. 1.

[29] Pagels, E. (1989). The Gnostic Gospels. Vintage Books.

[30] Schaff, P. (1910). History of the Christian Church, Vol. II: Ante-Nicene Christianity, A.D. 100-325. Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

[31] González, J. L. (2010). The Story of Christianity, Vol. 1: The Early Church to the Dawn of the Reformation. HarperOne.

[32] Schoeps, H. J. (1969). Jewish Christianity: Factional Disputes in the Early Church. Fortress Press.

[33] Scholem, G. (1995). Major Trends in Jewish Mysticism. Schocken Books.

[34] Jung, C. G. (1969). The Archetypes and the Collective Unconscious. Princeton University Press.

- Deuses pagãos – 10 de novembro de 2025

- Ortodoxia Cristã – 7 de novembro de 2025

- Sinagoga – 4 de novembro de 2025